パピイさんから早速返事がありました。

酒井さん、

昨日のブログの話題を読んで、とても懐かしい気持ちになりました。

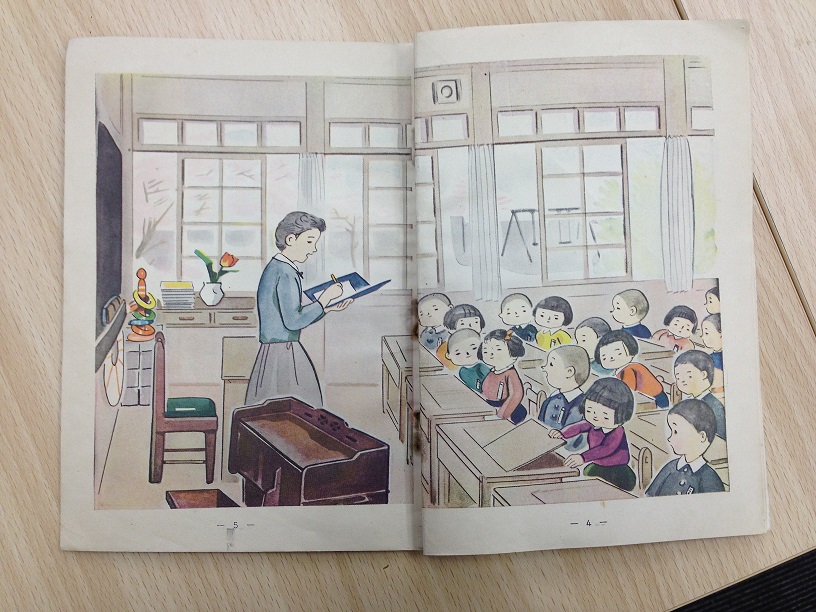

小学生になって(1962年)、これからどんなことを習うのだろうと、

わくわくしていたら、国語の教科書の最初のページには、

文字が一個も無くて、とてもがっかりしたことを思い出しました。その絵は、公園で子供たちが遊んでいる風景でした。

そう、二つ目の写真のような感じでしたね。腑に落ちない私は、後日先生に聞いてみたところ、

絵を見ながら、みんなでお話をするために文字が無いとのこと。英国だけでなく、自国語の教育には、どの国も一生懸命取り組んでいるようですね。

☆パピイ

パピイさん、ありがとう!

1962年というとずいぶん最近まで絵だけだったのですね。

最初の記事の教科書は昭和30年というから、1955年だったらしい。

みなさんの小学校入学時の国語の教科書はどうでしたか?

今はどうなんだろう?

と思っていたら、MIKIさんからツイートがあり、

東京書籍の 「新しい国語 1年生上」でも、はじめのうちは絵だけだということが判明。

まてよ・・・? 字が読めないはずだから、ということか?

そんなすごいことではないのか?

いや あいうえお表から始めるなんていうことだってありそうだから、やっぱりすごい?